本書は「異なる言語の話者は、世界を異なる方法で見ているのか」という問いについて答えを出そうとしている。例えば世界には「左」という言葉の概念を持たない民族が実際にいる。そういう人たちは左という概念をどのように捉えているのだろうか。もしかしたら「左」や「left」といった言葉を持っている日本や英語圏の人々とは見えている世界が全く違うのかもしれない。

またある民族は「色」を表すのに二種類の言葉しか持たない。日本語で言うなら「明るい色」と「暗い色」といったものだ。そういう民族は世界がどのように見えているのだろうか。我々は「黄色」や「ピンク」といった言葉を使い分けているが、彼らはそれを「明るい色」と一括りにまとめてしまう。彼らがレモンや桃を見たとして、それは我々が見ているものと果たして同じなのだろうか。

そういった難しい問いに対し、入念な調査や実験を用いて本書は解き明かそうとしていく。またそこから発展し、第4章以降では子どもの思考形成の過程を取り上げていることも特徴だろう。子どもは言語や思考の成り立ちを学ぶうえではうってつけの存在だ。まっさらな状態だった子どもが、どのように言語と関わり、思考を育んでいくのか。そういった視点で見ていくと専門知識を持たない読者でも言語学をわかりやすく楽しく学ぶことができる。

「ことば」が人間の認識に与える影響

本書の数々の実験は「ウォーフ仮説」に基づいて行われている。以下のようなものだ。

ウォーフはアメリカ先住民のホピ族の言語であるホピ語の分析などをもとに、人の思考は言語と切り離すことができないものであり、母語における言語のカテゴリーが思考のカテゴリーと一致する、と主張した。

何を言っているのかわかりにくいが、つまりは記事の最初に取り上げた「異なる言語の話者は、モノの考え方や世界の認識の仕方も異なるのか」という問いに対して、ウォーフは「異なるに決まってんだろ」と説いたわけである。

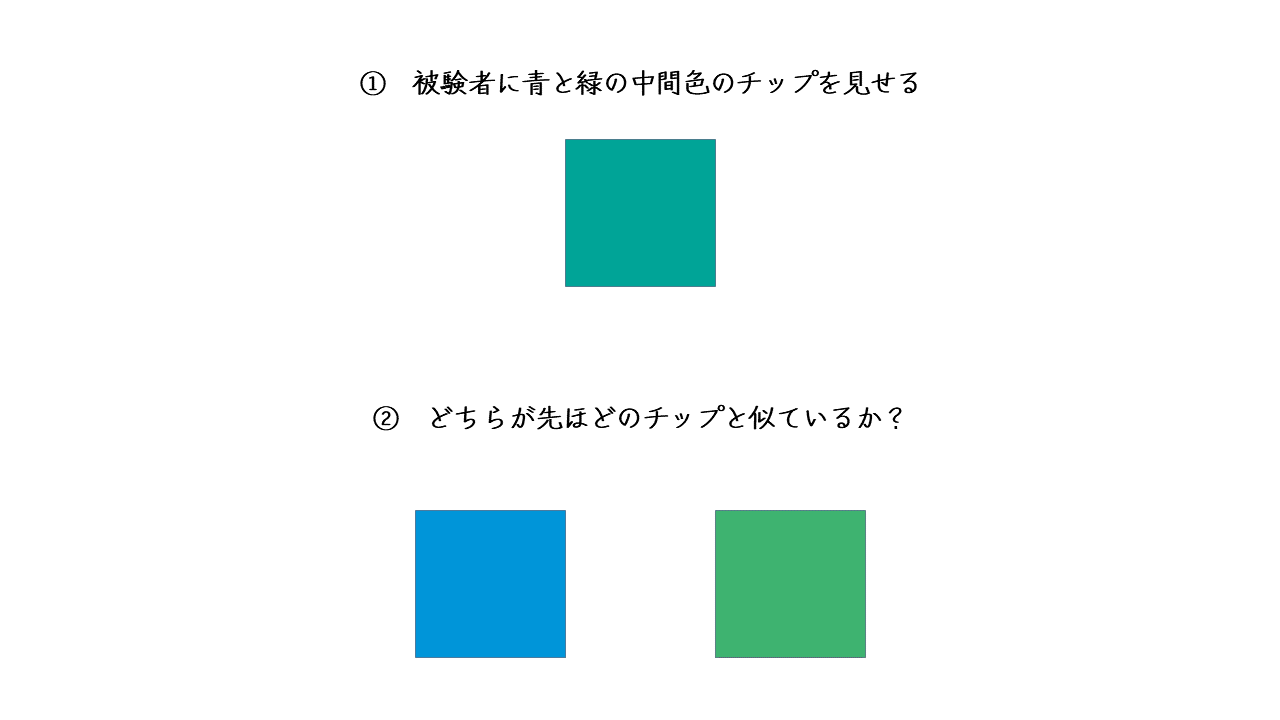

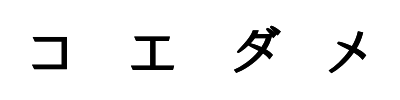

この仮説を確かめるために、あらゆる側面からの実験が行われた。そのひとつが「色」という概念からの切り口だ。実験の内容は、まず青と緑の色の中間にある色──つまりは日本でいう青緑色──のチップを被験者に見せ、そのあとに青のチップと緑のチップを見せる。そして「どちらが先ほどのチップと似ていますか?」と質問する。

この実験を「青と緑を区別しない」というメキシコ先住民のタラフマラ語話者と、「両方の色を区別する」アメリカ人の話者に対して行った。仮に言語が認識に影響を与えないのであれば、どちらの話者も双方の色を均等に回答するはずである。この実験の結果、言語の影響を強く受けていたのは予想に反してアメリカ人のほうであるということがわかった。アメリカ人はまず最初に見たチップを青と認識してしまうと、その後に見たチップも青と似ていると判断した。一度「緑色だ」と認識したら、(実際には等間隔の色なのにかかわらず)緑と判断してしまう。それに対してタラフマラ語の話者はどちらの色も均等に「似ている」と判断した。

ここからわかることは「それに対応する言語を持たないと物事を認識できない」というわけではなく、「言語を持っているとモノの認識を歪めてしまう」ということだ。人間は物事の中間にある刺激を曖昧なまま受け止めず、どちらかのカテゴリーに無理やりにでも当てはめようとする。これを「カテゴリー知覚」と呼ぶそうだ。

つまり、ことばを持たないと、実在するモノの実態を知覚できなくなるのではなく、ことばがあると、モノの認識をことばのカテゴリーのほうに引っ張る、あるいは歪ませてしまうということがこの実験からわかったのである。

ただ一方で「言葉を持たないことで見えないモノがある」ことがわかる実験もある。例えば「左右」という言葉を持たない民族は、線対称の図形を頻繁に「同じもの」として認識してしまうという結果がでた。これは特定の言葉の存在が無いことにより、知覚できないものが存在することの証左となるだろう。彼らにとっては鏡に写して見る世界と現実の世界は、ほとんど同じように見えているのかもしれない。

言葉を超えて共通する概念

ここまでの実験を見ると、「言語の違いは人間になんらかの影響を与える」と言えそうだ。ただ実験によって全人類に共通の概念があることがわかった例もある。例えば「歩く」と「走る」という動作の境界は、言語を超えてかなり共通の認識となっていることがわかった。

日本語とは違って、英語では一連の動作を

- walk(歩く)

- jog(ゆっくり走る)

- run(走る)

- sprint(全力で走る)

の4つで表現する。日本語と比較するとかなり細かく分類されているが、それにもかかわらず日本語の話者が感じる「歩く」から「走る」、英語話者が感じる「walk」から「jog」の変化のタイミングは、ほぼ同じという結果が生じた。それはスペイン語やオランダ語などの他の言語話者でも同様の結果だった。

つまり、日本語、英語、スペイン語、オランダ語という多用な言語で、確かに日本語でアルク、ハシル、と表現できる一連の動きをどのくらい細かく分割するかは異なるのだが、日本語のアルクとハシルの境界は、どの言語でも守られており、アルクとハシルの境界をまたいで同じ動詞が使われることがなかったのである。

この結果は言語や文化の違いを超えて、人間にはある共通の認識が奥底にはあるということを実感させる。そしてこの傾向は、人間の生存にとって重要な物事であるほど程度が強まるように思う。

こういった結果を踏まえて、著者は異なる言語間の普遍性に目を向ける大切さを述べている。異国の生活を見るとどうしても自国と違う部分ばかりが目についてしまうが、それと同じぐらい共通点を見出すことも大切なのだ。

それぞれの言語の特徴に目を向けると、多様性のほうが目立つし、違いのほうが共通性よりも見つけやすい。しかし、人の思考の性質、言語の性質を共に理解するためには多様性のみならず、共通性の理解は非常に重要で、それに目を向けることは必須なのである。

歩くと走るの動作の境界を見てもわかるように、共通点に目を向けると全人類に存在する本質的な部分に迫ることができる。多様性ばかりに目を向けても、行き着くところは違いを排除して平準化する生きづらい社会でしかない。それだけではなく、共通性を見出していく視点も持つことで、初めて人種や文化を超えた共生・共存の道が見えてくるのではないだろうか。

どうして「ことば」は必要なのか

本書は終盤で言語が存在する本質的な意味合いについても触れている。著者が言うには、人間は言語を介して全く違うモノ同士を同じカテゴリーに当てはめ、そこから類似性を発見することによって未知のものに対しての対策を取ることができるのだという。

それらのカテゴリーに名前がつけられると、人はそれらを「同じもの」として認識し、モノ同士の見た目が大きく違っていても、名前の共有を手がかりに、見たことがないモノの性質や行動について、予測をすることができる。

例えば「椅子」がある。世界にはさまざまな形の椅子があり、その種類は無限と言ってもいいかもしれない。仮に世界に「椅子」という分類が存在せず、全てAとかBとかの固有名詞で呼ばれたらどうなるだろうか。おそらく我々はそれらに出くわすたびに「これは勝手に座っていいのだろうか? そもそも座るものなのだろうか? 座ったら怒られるんじゃないか?」と悩むことになるのではないだろうか。しかし実際にはそんなことにはならない。なぜなら我々はその形や設置してある場所などから類推してそれらを「椅子」と判断できるからだ。

これは大人だと実感しづらいことかもしれない。しかし子どもの思想形成の過程においては非常に重要なことである。子どもにとって世界は知らないことだらけだ。それらと出会うたびに一から理解していく時間はない。そこで異なるモノ同士の類似性を発見し、同じカテゴリーに当てはめて、次の行動の指針としていく。それを繰り返して子どもは様々なことを効率的に学習していくわけだ。

つまり、言語は、子どもに、自分以外の視点から世界を眺めることを教え、世界を様々に異なる観点からまとめ得ることに気づかせ、様々な切り口、様々な語り方で自分の経験を語ることを可能にし、さらに、経験を複数の様々な視点、観点から反芻することを可能にするのだ。そのことに対する気づきそのものが、ヒトの子どもを、ヒト以外の動物が持ちえない、柔軟な思考へといざなうのである。

言語の最も偉大なところは、無限に存在する事象の「分類」を可能にしたことなのだろう。だからこそ動物と違って人間は未知のものにも法則性を見出して立ち向かうことができるし、その結果から学習することもできる。

言語の数は世界の数

最初に書いた「異なる言語の話者は、世界を異なる仕方で見ているか」という問いに関する答えは、実は本書の内容だけでは導き出すことはできていない。著者もその深すぎる問いに対してイエスかノーかで答えるのは難しかったようだ。

ただこういった分野の素人であり、大きな責任もない自分が勝手なことを言うのであれば、ウォーフ仮説を肯定したいと思う。というよりも、そうであってほしい。言語の数だけ見える世界が違うということは、それだけ様々な世界の見方があることにならないだろうか。個人的にはそのように考えるほうが探求するうえで夢があるように思う。

非常に深いテーマに対して、様々な角度からの実験によって立ち向かっているのが本書だ。その過程で導き出されていく言語と思考の関係性には興味が尽きない。

コメント